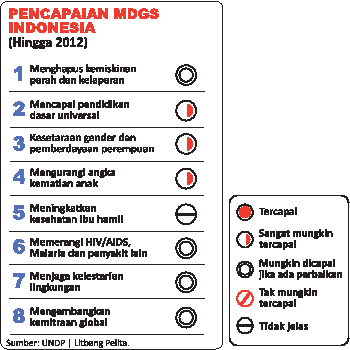

Reformasi Jauh Dari Target MDGs

Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial, Fenomena Global?

REFORMASI JAUH DARI TARGET MGDs

REFORMASI telah memasuki tahun ke-15. Reformasi, bukan revolusi. Reformasi, esensinya , adalah memperbaiki yang belum baik dan meneruskan yang sudah baik. Konsistensi ini diperlukan, agar kita tidak meyimpang dari tujuan atau cita-cita pendiri bangsa.

Tetapi, reformasi yang berjalan ternyata berwajah mirip revolusi. UUD 1945 mengalami perubahan drastis, sistem ekonomi dan politik juga mengalami perubahan mendasar. Globalisasi ikut berperan, sehingga liberalisasi tidak terelakkan. Demokrasinya disindir “democrazy”, demokrasi yang penuh kegaduhan. Ekonominya mengalami liberalisasi, sehingga kemiskinan merebak dan kesenjangan ekonomi semakin lebar di tengah pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Hal ini ditandai dengan Gini koefisiensi yang telah mencapai 0,41. Idealnya, di bawah 0,3. Masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial kemudian menjadi perhatian banyak kalangan, para pakar, dan politisi.

Fenomena seperti itu sebenarnya juga fenomena global, khususnya di negara Barat yang menganut Kapitalisme, terutama Amerika Serikat. Bahkan juga di Cina, yang mengaku berpaham Komunis. Namun, sejak reformasi Deng Xiao Ping pada 1979, ketika memperkenalkan liberalisasi ekonominya, kesenjangan ekonomi juga tidak terelakkan. Kesenjangan ekonomi, dengan demikian, fenomena global.

Karena itu, ada baiknya kita mencermati peringatan Joseph E Stiglitz terhadap apa yang terjadi di Amerika Serikat, sebagaimana ia tulis dalam bukunya “The Price of Inequality”. Subjudulnya “How Today’s Divided Society Endangers Our Future”. Stiglitz, sebagaimana kita catat, pernah menjadi penasehat ekonomi Presiden Bill Clinton dan Bank Dunia, selain pemenang Hadiah Nobel ekonomi. Buku itu telah menjadi “NewYork Times Best seller”.

PDB dan kemiskinan

STIGLITZ menulis pada Maret 2012, ada 24 juta warga negara AS menganggur. Banyak rumah yang tidak lagi ditinggali penghuninya sementara “homeless” semakin meningkat. Sebenarnya, bahkan sebelum krisis pun (2008), meskipun PDB selalu meningkat, sebagian besar warga AS merasa kehidupan mereka semakin tergerus. Pendapatan mereka, kalau memperhitungkan angka inflasi, dalam sepuluh tahun terakhir malah menurun. PDB (Produk Domestik Bruto) ternyata tidak menggambarkan pendapatan rata-rata rakyat AS. Kalau Bill Gates, misalnya, mengalami kenaikan pendapatan yang luar biasa, itu tidak berarti akan menambah pendapatan sebagian besar rakyat AS. Mengapa?

Stiglitz memperkenalkan problema utama AS sebagai “America’s 1 Percent Problem”. Bahwa hanya 1 (satu) persen warga Amerika yang menikmati kue nasional secara berlebihan, sementara 99 persen rakyat menderita. Sebelum krisis 2008, kelompok 1 persen menkmati 65 persen pendapatan nasional. Perbedaaan yang besar ini memang tidak sekali jadi. Namun, tahun demi tahun, semakin meningkat.

Dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, kenaikan gaji sekitar 90 persen masyarakat bawah hanya 15 persen sementara 1 persen penduduk lapisan atas mengalami kenaikan gaji sebesar 150 persen, bahkan 0,1 persen lapisan teratas mengalami kenaikan gaji sebesar 300 persen. Setelah krisis pun (2010), kelompok 1% itu menikmati 93 persen kenaikan pendapatan AS. Perbedaan pendapatan pern tahun antara para CEO perusahaan dengan rata-rata pekerja adalah sebesar 243 berbanding 1.

Fenomena seperti itu, ternyata tidak dapat diubah oleh sistem politik dan sistem ekonomi negara itu. Sebab, kelompok 1 persen itu berperan besar atas jalannya penyelenggaraan negara. Dampaknya, ekonomi AS menjadi tidak efisien, pertumbuhan yang rendah dan meningkatnya instabilitas. Besarnya PDB AS juga tidak sejalan dengan kualitas hidup rakyat AS. Hal ini, antara lain disebabkan, karena banyaknya penduduk AS yang tidak mampu membeli asuransi kesehatan, yang berjumlah sekitar 40 juta orang. Angka kematian bayi, yang merupakan salah satu indikator status kesehatan, lebih tinggi dibanding Malaysia. Angka Harapan Hidup lebih rendah dibanding Jepang. Demikian juga dibandingkan dengan negara maju lainnya. Besarnya PDB AS tidak tercermin dalam kualitas hidup warga negaranya.

Pelajaraan bagi Indonesia

Apa yang terjadi di Amerika Serikat telah melahirkan apa yang kemudian diperkenalkan Stiglitz sebagai “Divided Society” (masayarakat yang terbelah). Gerakan anti Wall-Street (misalnya), sebenarya memperoleh dukungan sebagian besar rakyat AS meskipun secara diam-diam. Ada semacam “the silent majority”. Dari fenomena inilah kemudian timbul pikiran untuk melakukan reformasi politik, ekonomi, dan juga demokrasi. Sebab, apa yang diimpikan sebagai “the Americandream” itu ternyata semakin jauh. Iming-iming “equal opportunity” (kesempatan yang sama) sudah sulit terwujud. Kesempatan menikmati “equal opportunity” itu terbatas pada 1 persen penduduk, yang memiliki akses kepada segala bidang kehidupan: pendidikan, kesehatan dan sosial-ekonomi. Kesempatan mereka jauh melebihi kelompok 99 persen. Sebab, kelompok 1 persen ini dapat memperoleh pendidikan yang baik, sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, sehingga kesempatan (opportunity) memperoleh pekerjaan yang baik juga lebih besar. Gini Koefiseinsi AS adalah 0,47.

Indonesia, meskipun bukan negara Kapitalis, kalau sebagian prinsip kapitalisme kita adopsi, misalnya liberalisasi perdagangan dan prinsip ekonomi pasar bebas, mau tidak mau, akan melahirkan kesenjangan ekonomi sebagaimana sudah kita saksikan sekarang, dimana Gini Koefisiensi telah mencapai 0,41. Wajar, kalau banyak kalangan sudah memperingatkan.

Karena itu, sudah saatnya, kita mengkaji ulang, melakukan evaluasi jalannya reformasi, sebelum semakin jauh menyimpang dari cita-cita Negara didirikan, khususnya dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem ekonomi, sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945 sudah saatnya kita jadikan rujukan utama kebijakan perekonomian negara, sehingga wajah kebersamaan, gotong-royong tampak jelas dalam keseharian kita di bidang ekonomi. Mungkin, mirip negara Skandinavia, dimana pertumbuhan dan pemerataan menyatu, sehingga pertumbuhan ekonomi terbagi rata. Untuk itu, mungkin perlu dipertimbangkan, DPR atau pemerintah mengajukan inisiatif Undang-Undang tentang Perekonomian Nasional, sehingga jalannya perekonomian Indonesia konsisten dengan tujuan buat apa kita berbangsa dan bernegara. (Sulastomo)

Sumber: Jejak Langkah/Harian Pelita 18 Januari 2013

Kunci utamanya tetap sama namun strategi Pak Harto memang jitu, sebagai ksataria di palagan memang cara pandang sangat beda…

penegakan hukum dan gaya liberalisme total ala saat ini terbukti MENYIMPANG dari Pancasila dan UUD 45….

bedanya pada saat 65′ PKI secara jelas melawan, lha klo koruptor ??

jelas penanganannya musti berbeda dan sejak era reformasi penaganan koruptor semakin ngawur, menjurus ke pemakaian hukum utk kepentingan politik.

Liberalisasi NKRI, memunculkan negara tanpa konsepsi.

Sebenarnya, Konsep Trilogi Pembangunan itu masih relevan diterapkan. Stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan, walaupun implementasinya dengan sejumlah penyesuaian. Kita perlu mempelajari pengalaman kesejarahan dalam mengelola bangsa ini, untuk diketahui strategi-strategi pembangunan yang efektif dan faktor-faktor penyebab kegagalan. Kita ambil yang positif dan kita revisi pengalaman kegagalan itu. Tapi selama ini, hal-hal terkait Pak Harto didekonstruksi habis-habisan, sehingga menutupi bangsa ini untuk melihat aspek positif sejumlah pengalaman orde baru yang mungkin saja masih efektif untuk menjawab tantangan zaman.